令和6年度の取り組み

大阪府立城東工科高等学校では、令和6年11月25日にエジプトのエルアラビ高校とのオンライン交流を実施しました。この交流は今年度で4年目になります。両校の教員同士の学び合い、生徒同士の交流を通じて、エジプトと日本のものづくり教育の質の向上と相互理解の促進を目指しています。

毎回、交流の前に中東地域の文化や日本の国際的な役割を理解する取組を行っています。今回は企業の海外駐在員として長年活躍された関西日印文化協会副会長の磯貝富夫様と、カイロ日本人学校で教鞭をとられていた岐阜県御嵩町立御嵩小学校の原圭吾先生に講師をお願いし、国際社会における日本の立ち位置や日本の技術や文化の特徴について、また、エジプトの歴史や文化、現地での生活について詳しく教えていただきました。講師はお二人とも、EDU-Portのウェブサイトや事務局を通じて本校の交流活動に関心を持ち、協力していただくことになった方です。

磯貝様の講演「世界の中の日本」

磯貝様の豊富な経験や関西日印文化協会副会長としての現在の活動は、生徒たちが社会に出る上で大いに参考になるだけでなく、エジプトとの交流を「世界の中の日本」という視点で考える上でも非常に意義深いものでした。

講演ではまず、「宗教」が世界の人々にとって非常に重要なテーマであることを学びました。日本では宗教について話す機会が少ないですが、特に三大宗教の一つであるイスラム教についての理解は、国際的に活躍する上で欠かせないことが分かりました。

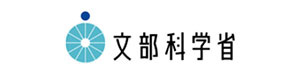

また、日本人の丁寧な作業が製造工程において優れた成果を生む理由と、その結果として世界の人々から信頼を得てきたことを学びました。具体例として「折り紙」では複雑な工程を一つひとつ正確に行うことが美しい作品を完成させるポイントであるというお話がありました。応用として数人で折り紙を折る実習を通して、個人の作業の重要性や協調作業の大切さを体感しました。この実習を通じて、日本人が集団での作業を得意としている一方で、世界の多くの人々が協調作業を苦手としていることも学びました。

-

「世界の中の日本」についての講演

「世界の中の日本」についての講演 -

折り紙でものづくりの心を学ぶ

折り紙でものづくりの心を学ぶ

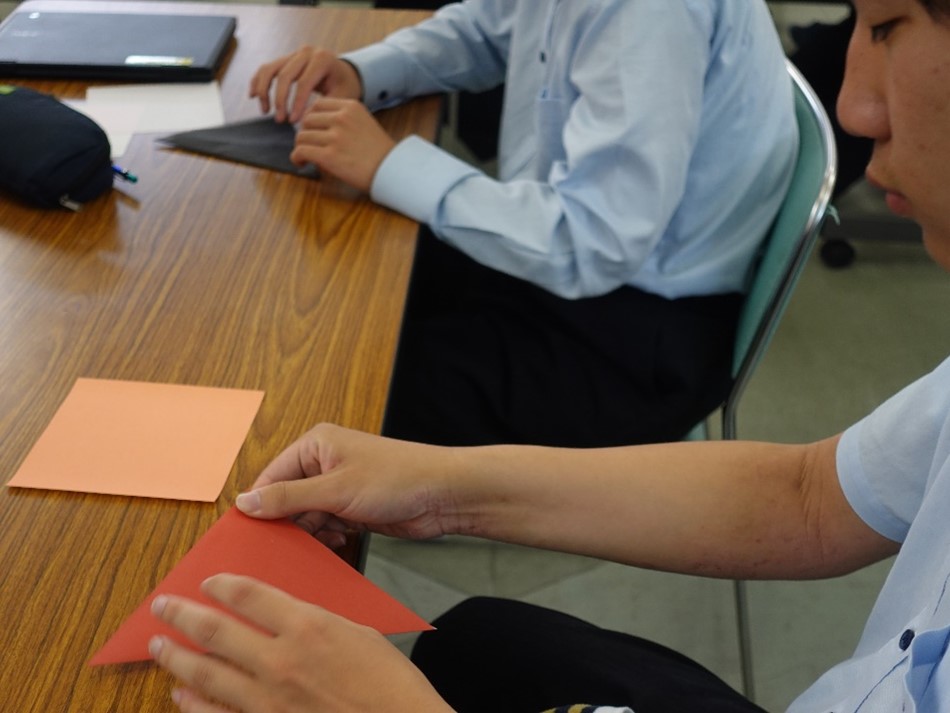

原先生の講演「日本人が見たエジプト」

原先生には、エジプトの文化や習慣、日本人としてエジプトで感じたことについての講演をお願いしました。これまではエジプト出身の方からエジプトの歴史や文化を教えていただきましたが、今回は日本人の視点でエジプトを知るという新しいアプローチを取り入れました。質疑応答では時間が足りないほど多くの質問が出され、生徒たちはエジプトに対する関心と理解を一層深めることができました。

-

「日本人が見たエジプト」についての講演

「日本人が見たエジプト」についての講演 -

「日本人が見たエジプト」についての講演

「日本人が見たエジプト」についての講演

教員同士の交流

これまでの交流活動を通じて、両校はお互いが抱える課題や取組について理解を深めてきました。また、エジプトと日本の技術教育の違いについても知識を共有し、教材や実習装置方法などに関する具体的な意見交換を行っています。

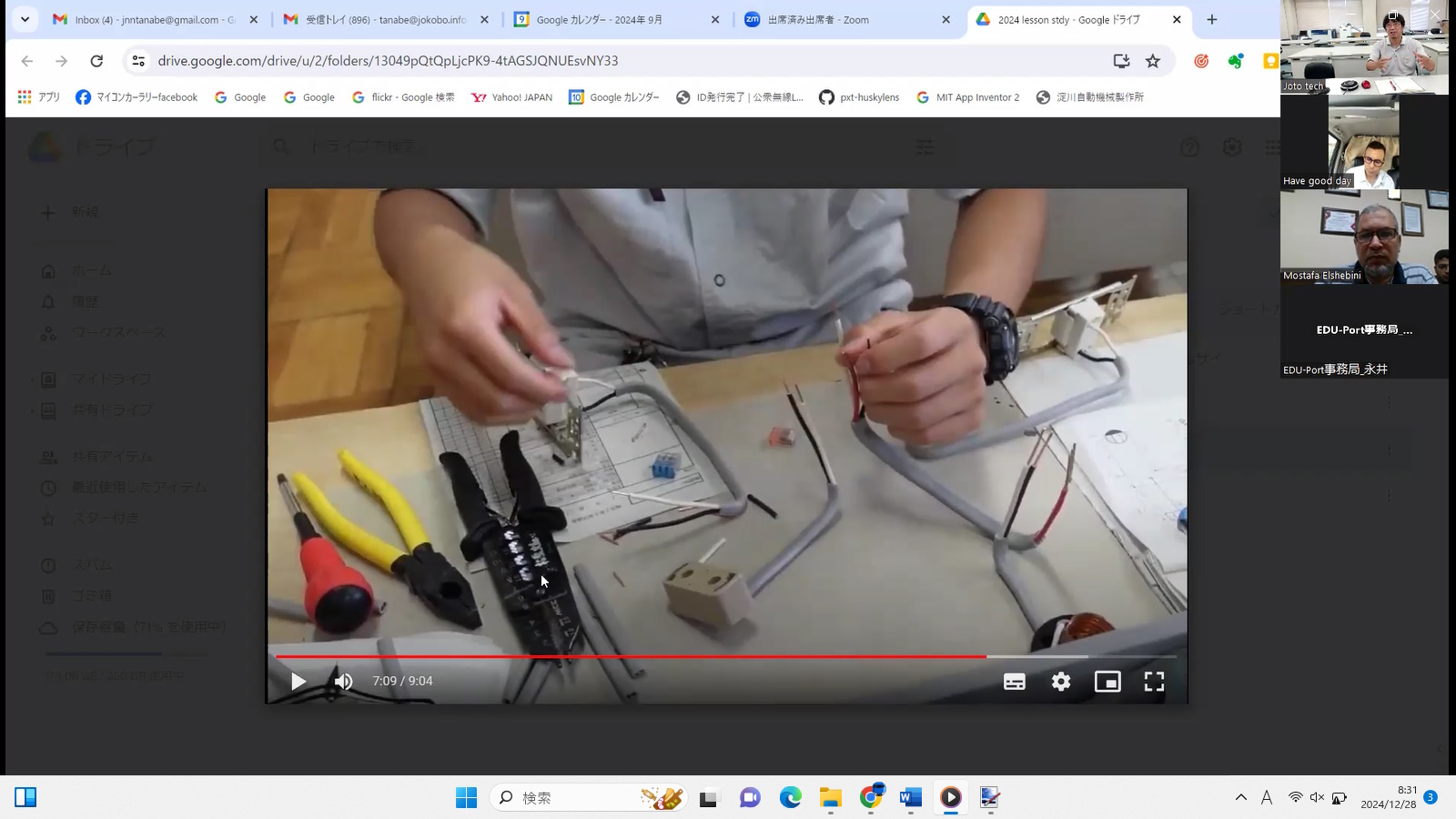

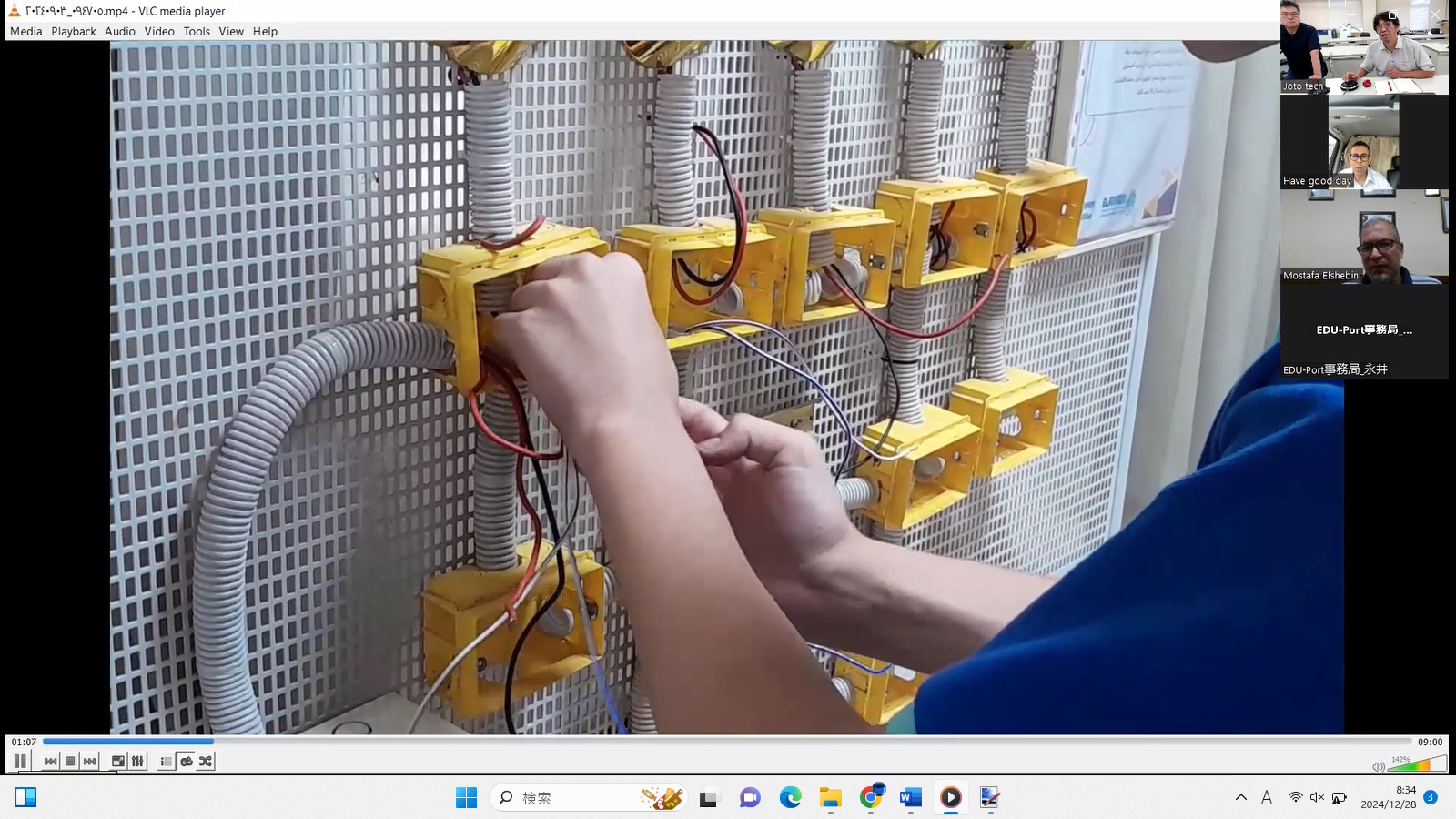

こうした中で、両校で実際の授業がどのように行われているのかをより詳しく知るために、研究授業を実施しようという話になりましたが、リアルタイムでの授業見学は時差があり難しいため、令和5年度からはお互いの授業をビデオで撮影し、その映像を共有して議論する形での授業見学を行っています。

これにより、具体的で分かりやすい情報共有が可能になり、議論の深まりを実感しています。

-

城東工科高等学校による電気工事実習風景

城東工科高等学校による電気工事実習風景 -

エルアラビ高校による配線実習風景

エルアラビ高校による配線実習風景

生徒同士の交流会

今回は協議の結果、城東工科高等学校が司会を担当しました。交流初期にはインターネット接続に手間取り、開始までに時間がかかることもありましたが、今では両校とも慣れたもので、司会のスムーズな進行の下、交流がスタートしました。

まずは城東工科高等学校の3年生が今年の課題研究で作成した「AIじゃんけんロボット」を紹介しました。カメラを使って人間の「グー」「チョキ」「パー」の手の形を学習し、その結果から相手の手の形をAIが画像認識して、瞬時に勝つ手を出力する仕組みです。ただし、今回は認識部分とロボットの手を動かす部分との接続が間に合わなかったため、その点も課題として説明しました。

交流前に調べたところ、日本のじゃんけんはエジプトでは通じないことが分かりました。そこで、初めに日本式じゃんけんのルールを説明するスライドを準備したことで、エジプトの生徒たちもすぐにやり方を理解し、ネット越しにじゃんけんを行うことができました。これが予想以上に盛り上がり、国境を越えた「じゃんけん大会」のような雰囲気になりました。この体験を通じて、両校の距離が一気に縮まりました。

城東工科高等学校による「AIじゃんけんロボット」の詳細な説明に続いて、エルアラビ高校からは同校が授業で製作した「給水機」と「自動掃除機」についての発表がありました。「給水機」は工場にあった部品のモーターを高性能なものに交換することで、節電効果が48%程度改善されました。「自動掃除機」は太陽光ソーラーパネルで充電できます。発表を聞いた城東工科高校の生徒からは、「どのようなセンサーが使用されているのか?」「マイコンボードは何を使用しているのか?」「開発環境は?」「プログラミング言語は何を使用しているのか?」と活発な質問がありました。どちらの発表も内容が充実しており、双方で活発な意見交換が行われ、技術的な視点だけでなく文化的な視点からも学びの多い交流会となりました。

-

交流オープニング

交流オープニング -

エルアラビ高校の生徒たち

エルアラビ高校の生徒たち

-

オンラインでの「じゃんけん」城東工科高等学校の負け

オンラインでの「じゃんけん」城東工科高等学校の負け -

AIじゃんけんロボットの説明(大阪城東工科高等学校)

AIじゃんけんロボットの説明(大阪城東工科高等学校)

-

自動給水機の説明(エルアラビ高校)

自動給水機の説明(エルアラビ高校) -

最後まで盛り上がりました

最後まで盛り上がりました

まとめ

今回は日本人の視点で見たエジプトや、国際社会における日本の立ち位置について学習した上で交流会を実施しました。交流会では身近な遊びである「じゃんけん」が両校の距離を一気に縮めるきっかけとなり、非常に活発な意見交換が行われました。この盛り上がりは、国は違えども同じ技術を学び、同じ地球で暮らしている仲間として共感し合えたことからきたものだったのではないかと思います。互いの違いを尊重しつつも共通点を見出すことで、より深い交流が実現したことは、今後の国際交流における貴重な財産となりました。

交流を通じて大阪城東工科高校の生徒たちは、インターネットで世界と簡単につながることはできるが、相手の国との言葉や文化の違いを理解しなければ、友好的な国際交流はできないということを学びました。お互いの違いを乗り越えて、「通じた」「分かってもらえた」という体験は、グローバルな視点を持つことが重要な日本の工業高校生にとって大きな力になると思います。

大阪城東工科高校ではエルアラビ高校との交流を通じて、持続可能な開発目標(SDGs)の目標8「すべての人々のための包摂的かつ持続可能な経済成長、雇用およびディーセント・ワークを推進する」、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の達成に寄与することを目指しています。